はじめに

先日、和歌山の向陽高校で卒業生(以前記事を書いてくれた佐治君)が授業公開をするということだったので、ちょっと遠いが参観に行くことにした。授業参観は無事に終わり、佐治君とも夕食を共にすることができ非常に満足していたのだが、一つだけ気がかりなことがあった。それは、せっかく和歌山まできたのに、記事にするようなネタを思いついていなかったことである。

太田城水攻めとの出会い

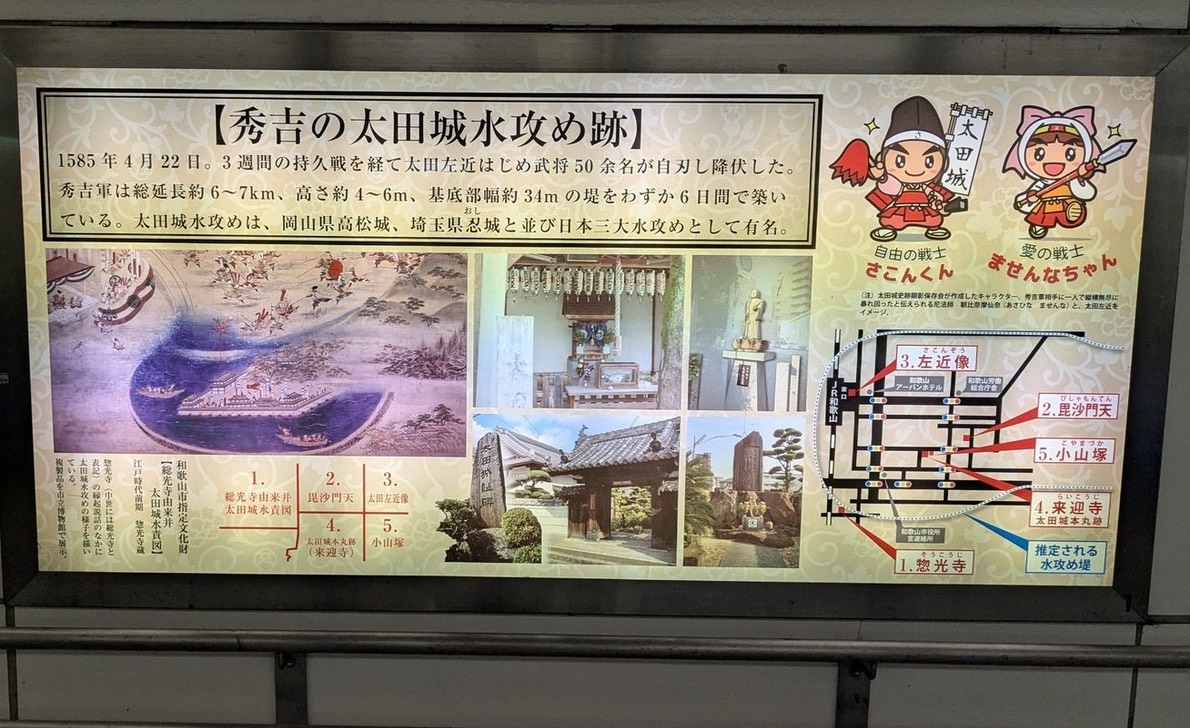

何か鳥取と関わるようなことがないかなと思案していると、夕食の帰りにこんな看板に出会った。

豊臣秀吉の太田城水攻めを紹介する看板

戦国時代、この地域(和歌山駅の東口付近)には、太田城という城があり、そこは1885年、豊臣秀吉の水攻めによって陥落し、城を守っていた太田左近をはじめ、武将50名が降伏して自刃したという。この看板を見て思い出したのは、鳥取城も秀吉に攻められて、陥落させられているということである。

秀吉の鳥取城兵糧攻め

秀吉の鳥取城兵糧攻めは、「史上最悪の戦い」とも言われ、その惨劇については、色々な記事でも紹介されている。詳しく知りたい人は、「鳥取城 兵糧攻め」で検索してみてほしいが、簡単に言うと、鳥取城に付近の住民約4000人が立て籠ったが、兵糧を確保することができず、城内が大変なことになったため、(この辺りは、内容がかなりグロテスクなのでこの記事では詳細は差し控えます。)城主の吉川経家は降伏して自刃したという話である。

鳥取ではかなり有名な話であり、実は以前、この話をもとにしたゆるキャラができたのだが、そのあまりのみすぼらしさに対して賛否が分かれ、結局、公開中止になったというエピソードもある。そのゆるキャラについては、公開中止になったとはいえ、ネット上にはいろいろ残っているので、詳しいことを知りたい方は、「鳥取城 かつ江さん」で検索してみてほしい。

太田左近の像はカワイイ

という訳で、「秀吉に攻められて陥落した城がある」という思いもかけない和歌山と鳥取の共通点が見つかったので、早速、その史跡を巡ってみることにした。まず最初に行ったのは、当時、城を守って、最後には降伏し、自刃した太田左近の像が置かれている場所である。

太田左近像

これは駅のすぐ近くにひっそりと佇んでいた。実は鳥取城主の吉川経家も鳥取西高校のすぐ近くに銅像が建てられているが、これはかなり大きく厳めしい銅像である。これに対して、太田左近の像はコンパクトな石像であり、ちょっと可愛らしさすら感じさせるものであった。

総光地は近代的なお寺

次に向かったのは、先ほどの看板にあった当時の水攻めの様子を描いた縁起が納められていた(現在は和歌山市立博物館で展示されているそうだ)という総光寺である。これも駅から歩いて15分ほどのところにあったのだが、既に昔の姿はなく、コンクリート造りの近代的なお寺だった。先ほどの太田左近像とは違い、堂々と寺を護っているような毘沙門天の像が印象的であった。

総光寺の様子。あんまり古いお寺という雰囲気はない。

実は、筆者は御朱印を集めることを密かな趣味としているが、総光寺では御朱印は頂けないようであった。ちょっと残念な気持ちを引きずりながら、次の目的地へ向かうことにした。

太田城跡は住宅地のすぐ近くにある

次に向かったのは、太田城跡の石碑が建てられている、来迎寺である。Google先生の案内に従って、目的地に向かうが、あんまりお寺がありそうな雰囲気は感じない住宅地の中に、突然、来迎寺が現れた。

来迎寺。さっきの総光寺よりは、古いお寺感がある。

来迎寺の門は古びた木造であったが、中は普通の立派な家という感じだった。ちょっとお邪魔するのを躊躇したが、記事を書くにはそうも言ってられないので、恐る恐る中に入ってみることにした。

太田城跡の石碑。

中に入ると観音様やお地蔵様の石碑があり、墓地が広がっていたが、その中にひときわ立派な「太田城跡」の石碑が建っていた。お城の痕跡が感じられないのはちょっと残念だが(鳥取城は天守閣はなくなったとはいえ、当時の山城の雰囲気は残っている)、確実にここにお城がかつてあったということが分かったという意味では、満足することができた。

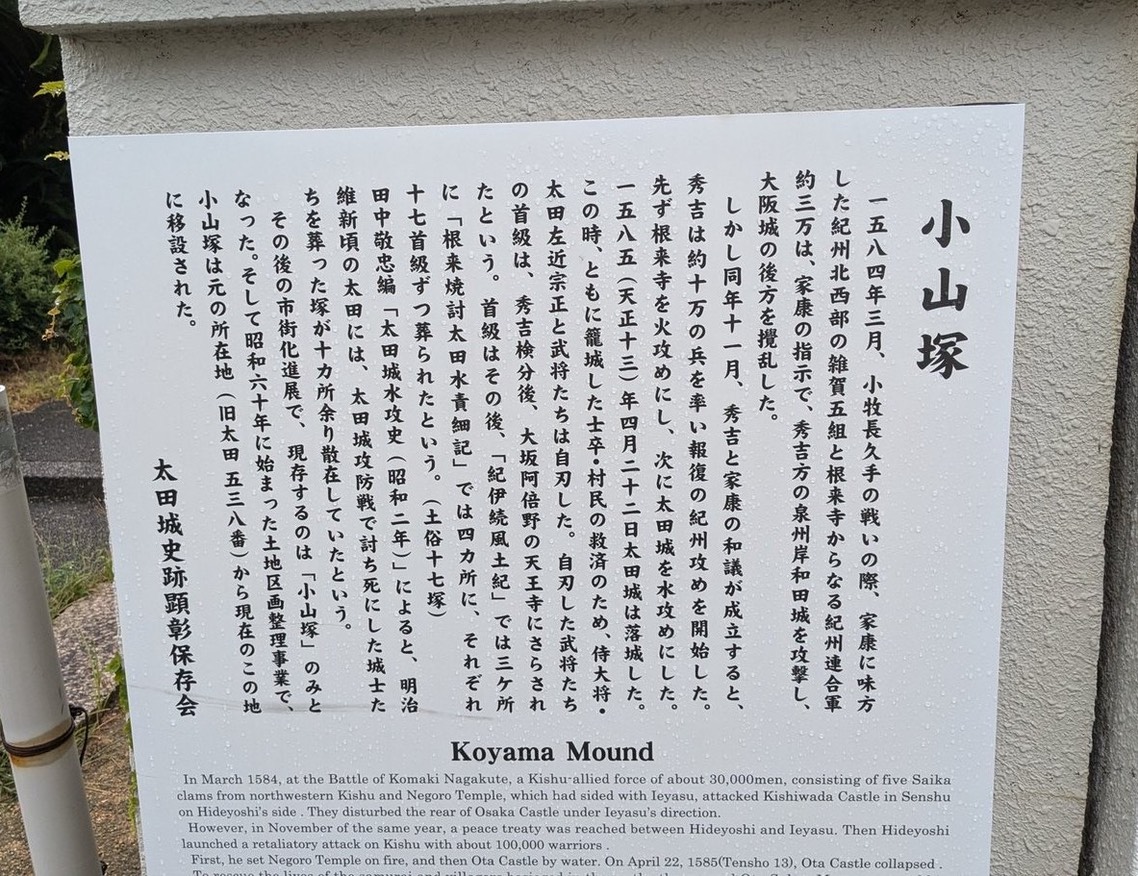

討ち死にした武将たちを葬った小山塚

来迎寺のすぐ近くには、討ち死にした武将を頬むったお墓である「小山塚」があった。塚の前に建てられた看板によると、当時、討ち死にした数十人の武将たちは3カ所または4カ所に分けて埋葬され、その後、明治維新の頃には10カ所程度の墓が散在していたという。ただし、住宅地化が進んだこともあり、現在残っているのは、この小山塚だけだそうである。

住宅地の中に佇む小山塚。

壮絶な最期を遂げた武将たちを偲びつつ、静かにお参りをした。そして、改めて説明が書かれた看板を見てみると、この戦いがかなり不条理なものであったことも分かった。

戦いの経緯が書かれた看板

これによると、小牧・長久手の戦いで豊臣秀吉と徳川家康が戦った際、紀州連合軍は家康側に付き、家康の指示で秀吉側を攻撃した。しかし、秀吉は家康が和睦した後、10万人の兵を率いて紀州攻めを開始することになった。そのなかで、太田城の水攻めがなされたのである。

戦国時代なので、いろいろな事情があったかと思うが、家康の指示で秀吉と戦ったのに、家康が和睦した途端、秀吉に問答無用で攻められるって、ちょっと可哀想すぎないだろうか(家康も助けてやれよ)。

おわりに

結局、来迎寺にも御朱印はなく、筆者の密かな趣味には貢献することはなかったが、秀吉に攻められた者同士という鳥取との共通点について深く知ることができ、また一つサイトを通じて新たな知識をえることができた(何に役に立つのかは不明だが)。

何はともあれ、学生たちにも夏休み中に記事を書くことを約束していたので、そのうちの1本を書くことができ、とりあえずほっとしている。和歌山については、もう1本記事が書けそうなので、楽しみにしてほしい。

おまけ

和歌山で乗った「たま電車」。猫でいっぱいだった。